![]() Startseite Verzeichnis

Startseite Verzeichnis

![]() Verzeichnis

Verzeichnis

Erläuterungen zum Gebrauch des Galaxienverzeichnisses

Schreibart und Sprache wurden versucht dem Englischen anzupassen.

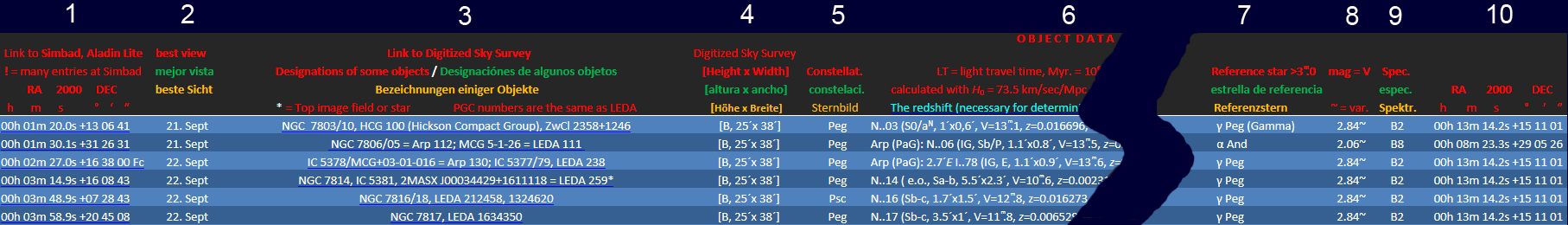

1. Spalte

1. Funktion:

Koordinaten der empfohlenen Aufnahmebildmitte. Auf diesen Koordinaten befindet

sich oft das in der 3. Spalte zuerst aufgeführte Objekt, also beispielsweise die

Koordinaten des 1. Bildfeldes (RA 00h 01m 20s) sind die Position von NGC 7803.

Steht hinter den Koordinaten der Zusatz Fc (Fieldcenter), ist in der Bildmitte

keine helle Galaxie. Hier sollen mehrere Objekte gut verteilt im Bild zur

Abbildung kommen.

Die Koordinatenangaben

stammen von der Datenbank SIMBAD und wurden in RA auf 0,1s und in DE auf 1"

aufgerundet. Die Fc-Koordinaten ermittelte der Autor.

2. Funktion: SIMBAD: Klicken

Sie mit der Maus auf einzelne Koordinaten der 1. Spalte, wechseln Sie zu SIMBAD

und Aladin Lite (Interactive

Aladin Lite view). Es werden Ihnen Basisdaten zu sämtlichen verfügbaren Objekten

in 10´ Umkreis dieser Koordinaten aufgelistet, in Einzelfällen über 3000 aller

Klassen (dauert etwas). Mit so vielen Objekten lässt es sich schlecht arbeiten.

Davor wird gelegentlich gewarnt durch ein "!" hinter den Koordinaten.

Klicken Sie in der

SIMBAD-Seite in die Spalte eines Objekts, geht eine weitere mit den verfügbaren

Daten zu diesem Objekt auf. Dort steht unten auch eine Vielzahl anderer

Katalogbezeichnungen. Dies ist insofern wichtig, weil der Autor aus Platzgründen

oft kürzere Bezeichnungen verwendete als SIMBAD primär anzeigt. Viele schwache

Galaxien sind aber überhaupt nur mit NED zu identifizieren. Bitte beachten Sie,

dass der Autor unter "Objektdaten" (Spalte 6) kaum Angaben von SIMBAD benutzte.

2. Spalte

"beste Sicht" steht für den Tag der längsten Beobachtbarkeit. Gemeint

ist der Kalendertag, an dem die Kulmination des Aufnahmefeldes um Mitternacht

eintritt. Der Zeitpunkt wurde ungefähr (+- 1

Tag) mit einer drehbaren Sternkarte ermittelt, abgestimmt auf die geographische

Länge von Berlin (ca. 1,5 Längengrade westlich des Zeitzonenlängengrades 15°

Ost). Wenn diese Relation berücksichtigt wird, sind die Angaben weltweit, also

in jeder Zeitzone, verwendbar. Weicht die Länge des Beobachtungsortes

innerhalb der Zeitzone hiervon deutlich ab, muss beachtet werden, dass

mit jedem Längengrad westlicher die Kulmination um Mitternacht einen Tag später

eintritt, jeder Längengrad östlicher einen Tag früher!

Will man beispielsweise

die Angaben des Verzeichnisses in der Sierra Nevada in Spanien benutzen, wo

ebenfalls die MEZ gilt, die Länge aber etwa 3° West ist, wird die Kulmination um

Mitternacht erst 16 oder 17 Tage später eintreten!

3. Spalte

1.

Funktion: Namen und Katalogbezeichnungen einiger heller und auch besonders

ferner identifizierbarer Objekte im Aufnahmefeld. Oft werden diese durch

Schrägstriche abgekürzt, z.B.: IC 1642/46, LEDA 4370/92 = IC 1642, IC 1646, LEDA

4370, LEDA 4392 oder der Katalogname

wird bei nachfolgen Objekten weggelassen, z.B. LEDA 85298, 1298602, 3091891 =

LEDA 85298, LEDA 1298602, LEDA 3091891.

Entsprechend der

SIMBAD - Datenbank wurden keine PGC - Bezeichnungen verwendet. Diese tragen nämlich

die gleichen Nummern wie LEDA (mit wenigen Ausnahmen).

Findet sich am Ende der

Objektbezeichnungen ein Sternchen *, handelt es sich (zumindest für den Autor)

um eines der schöneren und interessanteren Bildfelder und sollte bei der

Auswahl unbedingt beachtet werden. Ein Sternchen innerhalb der

Objektbezeichnungen weist auf einen hellen Stern im Bildfeld hin.

Findet sich am Ende einer

Objektbezeichnung ein hochgestelltes ᴺ, ist dieses Objekt bei SIMBAD nicht

verzeichnet und ist NED entnommen.

2. Funktion: Die

Objektbezeichnungen sind mit einem Link zum "Digitized Sky Survey" versehen, wo

der betreffende Himmelsausschnitt eingesehen werden kann. Die Aufnahmen stammen

von der berühmten Palomar - Himmelsdurchmusterung (POSS II) und wurden auf analogen

Fotoplatten belichtet und später digitalisiert. Aufnahmeinstrument war das 48

Zoll Palomar Oschin - Schmidt - Teleskop mit 1220/1830/3050 mm

(Öffnung Schmidtplatte/Durchmesser Spiegel/Brennweite, 1:2,5).

4. Spalte

Ergänzende Informationen zu den Links der 3. Spalte ("Digitized Sky Survey"): 1.

Farbempfindlichkeit der angezeigten analogen Plattenaufnahmen, B = Blau, R =

Rot, 2. Winkelgröße des angezeigten Bildfeldes in Bogenminuten.

5. Spalte

Übliche Abkürzungen für die Sternbilder in dem oder in denen das

Aufnahmefeld liegt.

6. Spalte

7. Spalte

8. Spalte

9. Spalte

10. Spalte

Unter "Objektdaten" finden sich abgekürzte Informationen (siehe

Abkürzungen) für meist 4 bis 5 Galaxien, vom Platz sehr begrenzt. Am Anfang

stehen meist der Winkelabstand und die grobe Himmelsrichtung (kursiv) in der

sich ein Objekt von der Bildmitte entfernt befindet (Norden ist oben und Osten

ist immer links). Abstände >10´ wurden vom Autor am Bildschirm ausgemessen und

sind ungenauer. Tipp: Richten Sie zur besseren Orientierung die Bildachsen Ihrer

Aufnahmen auf die Himmelsrichtungen aus.

Die Objektbezeichnungen (siehe Spalte 3) wurden z.B. wie folgt abgekürzt:

NGC 7806 = N..06, LEDA 1950019 = L..19, 6dFGS gJ203220.5-020828 = 6d..28.

In Klammern folgt meist der Galaxientyp (bei elliptischen Galaxien

Feinunterteilung weggelassen), die Winkelausdehnung und die Totalhelligkeit

(V = visuell, B = Blauhelligkeit, g = Grünhelligkeit - SDSS - Standard,

λ

490 nm und in

wenigen Fällen R = Rothelligkeit). Die Galaxien sind in der Regel im Blauen zwischen 0,6 und 1 Größenklasse

schwächer als im Visuellen (Farbenindex). Nimmt man 0,8 mag an, hat man einen

guten Anhaltspunkt zur Umrechnung.

Die Totalhelligkeiten, im Zusammenhang mit der Winkelausdehnung

stehend, sind messtechnisch an eine Grenzisophote

geknüpft. Als Fotograf interessiert mich eher die erkennbare Ausdehnung der Objekte im Digitized Sky Survey,

die oft deutlich größer ist. Aus diesem Grund hat der Autor mit

Aladin Lite die Winkelgrößen immer öfter versucht selbst zu bestimmen (hochgestelltes

ᴬ

= Quelle Autor). Mitunter wurden so auch fehlende Angaben in den Datenbanken

ergänzt. Es ist natürlich klar, dass durch vergrößerte Winkelausdehnungen die

Totalhelligkeiten (auf 1◻" aufintegrierte Gesamthelligkeiten) mit den Angaben in

den Datenbanken nicht mehr exakt korrelieren (müssten etwas heller sein).

Hinter den Helligkeiten findet sich, wo bekannt oder aus Platzgründen machbar,

die Rotverschiebung z. Diese wurde nicht wie üblich heliozentrisch angegeben,

warum? Die 3K-Hintergrundstrahlung ist in Sachen Raumexpansion das universelle Inertialsystem. Dank genauer Satellitenmessungen weiß man heute, dass wir uns

mit ca. 620 km/s in eine Richtung gegen die 3K-Hintergrundstrahlung bewegen. Der

Autor verwendete daher korrigierte Rotverschiebungen von NED, in denen diese

Bewegung herausgerechnet wurde. Die Trefferwahrscheinlichkeit einer annähernd

richtigen Lichtlaufzeit ist hierüber statistisch am wahrscheinlichsten. Leider kennen wir in der Regel die Eigengeschwindigkeit der Galaxien im Raum

nicht und erhalten lediglich eine Schätzung der Lichtlaufzeit, in dem wir z allein als Raumexpansion deuten. In dichten Galaxienhaufen kann die

Eigengeschwindigkeit aber bis zu 1000 km/s erreichen. Vor allem bei nahen

Objekten ist die Unsicherheit extrem groß. Daher verwendete der Autor hier oft

Entfernungsangaben von Wikipedia (dort z meist korrigiert auf das galaktische

Zentrum).

Nach z steht LT (light travel time) = Lichtlaufzeit. Diese Angaben wurden

aus z mit dem "Ned Wright´s Javascript Cosmology Calculator" berechnet. Als

Hubble-Parameter H0 verwendete der Autor ein erstes Ergebnis aus Gaia - Daten:

73,5 km/s/Mpc, was im Widerspruch zu den Ergebnissen der Kosmologie - Raumsonden WMAP und Planck steht H0

ist offensichtlich keine Konstante.) Weitere Parameter

der LT-Rechnungen waren: Materiedichte 0,27, Vakuumenergiedichte 0,73, ein

flaches Universum.

Steht LT hinter einer Klammer, gilt diese Lichtlaufzeit gemeinsam für zwei zuvor

aufgeführte Galaxien.

Wenn Sie dazu neigen, die Lichtlaufzeit wie selbstverständlich als Entfernung in

Lichtjahren zu verstehen, bedenken Sie bitte folgendes: In einem beschleunigt

expandierenden Universum wird die Gleichsetzung von Lichtlaufzeit und Entfernung

mit zunehmender Rotverschiebung immer absurder! Die Lichtlaufzeit ist im

Idealfall gleich der Strecke in Lichtjahren, die das Licht zu uns zurückgelegt

hat. Dies ist aber weder die Entfernung des Objekts als das Licht auf Reisen

ging, weder die heutige Entfernung, noch ist es die Zeit, die ein Lichtsignal

jetzt dorthin bräuchte. Nur in kosmologischer Nähe zu unserer Milchstraße (bis ca.

z = 0,1, Lichtlaufzeit etwa 1,2 Milliarden Jahre) ist diese vereinfachte Sicht, in

Anbetracht der Unsicherheiten, hinnehmbar.

Quellenangaben:

Messier-, NGC- und IC-Objektangaben (Typ, Winkelgröße, Helligkeit) entstammen

dem NGC/IC - Project, sofern kein hochgestellter Buchstabe auf etwas anderes

verweist (Verzeichnis von Dr. Wolfgang Steinicke, stand März 2018/19).

Die 3K-korrigierten Rotverschiebungen sind NED entnommen (bis auf wenige

Ausnahmen). Angaben zu schwächeren Objekten, Haufen und Quasaren sind ebenfalls

NED (NASA/IPAC Extragalactic Database), der weltweit größten extragalaktischen

Datenbank, entnommen.

Abweichungen davon wurden generell durch hochgestellte Buchstaben kenntlich

gemacht

(ˢ, ᴺ, ʷ, ᴬ , ᴾᴳᶜ, ᴺᴵ - siehe Abkürzungen).

Die Angaben zu hellen Sternen stammen von SIMBAD (SIMBAD Astronomical Database -

CDS Strasbourg).

Referenzsterne: Helle Sterne (>3mag) zur Aufsuchhilfe der

Aufnahmekoordinaten. Die verwendeten altgriechischen Buchstaben wurden

gelegentlich in Klammern ausgeschrieben.

visuelle Helligkeiten der Referenzsterne (Quelle: SIMBAD), ~ bedeutet

veränderlicher Stern

Spektraltypen der Referenzsterne (Quelle: SIMBAD)

Koordinaten der Referenzsterne (Quelle: SIMBAD), in RA auf 0,1s und

in DE auf 1" aufgerundet